依據歐盟施行的個人資料保護法,我們緻力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新(xīn)並將定期更新(xīn)我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新(xīn)版的 隱私權聲明。

本網站使用(yòng)cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多(duō)關於本網站如何使用(yòng)cookies 請按 這裏。

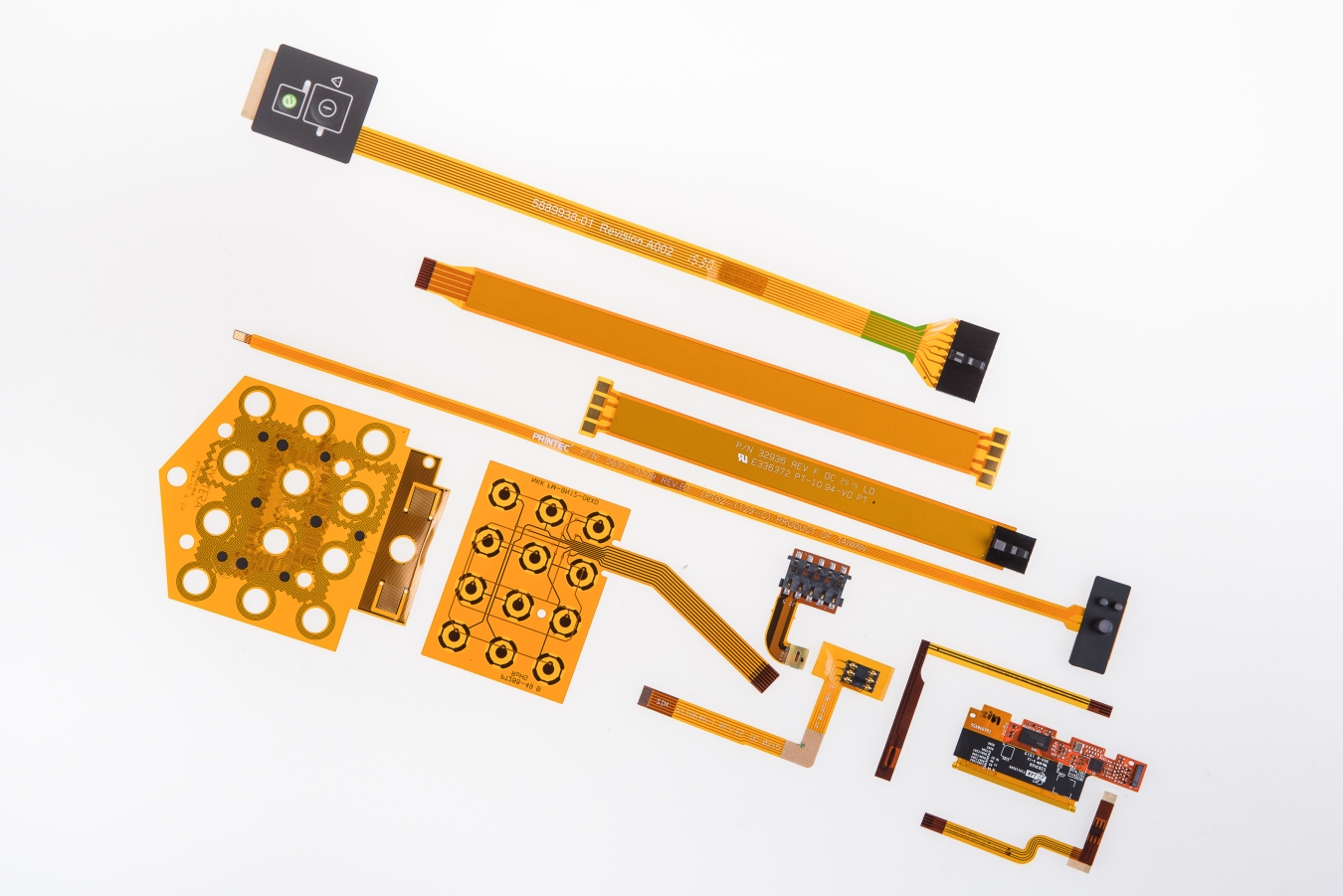

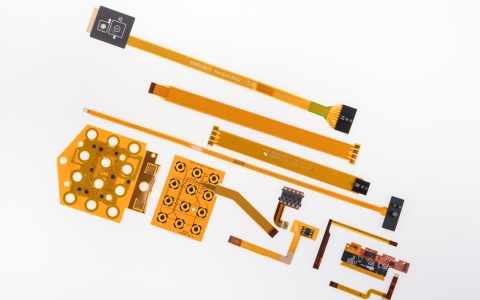

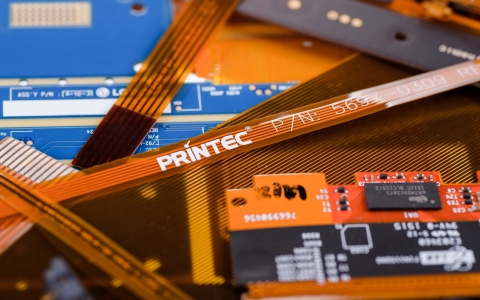

FPC軟性印刷電路闆 ( Flexible Printed Circuit )

FPC,全名為柔性印刷電路闆(Flexible Printed Circuit),是一種應用(yòng)於電子設備的特殊電路闆,採用(yòng)柔性基闆、導體及黏合劑等材料製成。FPC的主要優點在於具有良好的柔性和可(kě)彎曲性,適應性強,可(kě)適用(yòng)於各種形狀的產品設計。

與傳統的硬質電路闆相比,FPC的製作(zuò)過程更加複雜,需要使用(yòng)不同的材料進行製作(zuò),精(jīng)確的裁剪和鍍銅處理(lǐ)。由於其精(jīng)細的工藝,FPC的價格相對較高。但是,FPC具有高密度、耐高溫、可(kě)靠性高等優點,廣泛應用(yòng)於消費電子、醫療器械、汽車電子等領域。

FPC的應用(yòng)範圍非常廣泛,比如在移動設備中,FPC可(kě)用(yòng)於連接各種元件,如攝像頭、觸控螢幕、電池等,實現產品更加輕薄、柔性的設計。在醫療器械中,FPC可(kě)用(yòng)於連接各種感測器和控制模組,實現更加智慧化的醫療設備。在汽車電子領域中,FPC可(kě)用(yòng)於連接各種控制模組和感測器,實現車輛更加智慧化和安(ān)全的設計。

總的來說,FPC是一種重要的電子元器件,其柔性設計和高性能(néng)使其成為現代電子產品中必不可(kě)少的部分(fēn)。如果您需要設計一個創新(xīn)的產品,FPC是一個非常不錯的選擇,可(kě)以實現更加靈活、輕便、高效的設計理(lǐ)念。

與傳統的硬質電路闆相比,FPC的製作(zuò)過程更加複雜,需要使用(yòng)不同的材料進行製作(zuò),精(jīng)確的裁剪和鍍銅處理(lǐ)。由於其精(jīng)細的工藝,FPC的價格相對較高。但是,FPC具有高密度、耐高溫、可(kě)靠性高等優點,廣泛應用(yòng)於消費電子、醫療器械、汽車電子等領域。

FPC的應用(yòng)範圍非常廣泛,比如在移動設備中,FPC可(kě)用(yòng)於連接各種元件,如攝像頭、觸控螢幕、電池等,實現產品更加輕薄、柔性的設計。在醫療器械中,FPC可(kě)用(yòng)於連接各種感測器和控制模組,實現更加智慧化的醫療設備。在汽車電子領域中,FPC可(kě)用(yòng)於連接各種控制模組和感測器,實現車輛更加智慧化和安(ān)全的設計。

總的來說,FPC是一種重要的電子元器件,其柔性設計和高性能(néng)使其成為現代電子產品中必不可(kě)少的部分(fēn)。如果您需要設計一個創新(xīn)的產品,FPC是一個非常不錯的選擇,可(kě)以實現更加靈活、輕便、高效的設計理(lǐ)念。